Gli scritti pubblici e le carte private di Etta De Viti de Marco mostrano la rilevanza di questa figura che attraversa, con le sue riflessioni e il suo attivismo, alcuni dei movimenti culturali e politici più significativi dell’età giolittiana: dal femminismo al modernismo, dal radicalismo liberale all’interventismo democratico. I suoi articoli economici documentano il suo impegno nel promuovere le idee liberali e contrastare il protezionismo. Altrettanto rilevanti sono le sue azioni e imprese a carattere filantropico, in cui promuove il lavoro e l’imprenditoria femminile e fomenta una moderna concezione dell’assistenza fondata sui principi del self help e dell’empowerment dei soggetti vulnerabili

cultura e mecenatismo

Harriet Lathrop Dunham nasce nel 1864 a New York da Harriet Winslow Lathrop e James Harvey Dunham, un ricco commerciante e banchiere di New York. Nel 1895 sposa l’economista e deputato radicale Antonio de Viti de Marco, diventando la marchesa Etta de Viti de Marco. Conduce una intensa vita sociale tra Roma, Londra, New York, la Puglia e l’Appennino toscano. È una donna colta, e nella corrispondenza si trovano frequenti riferimenti alle sue letture, con commenti approfonditi e critici. Segue attentamente la politica nazionale e internazionale, e colleziona articoli del Times e del Manchester Guardian.

Dalle sue frequentazioni, dagli eventi che organizza e dal suo mecenatismo emergono i suoi interessi culturali. Il suo salotto è giudicato «le plus intéressant de Rome» dallo scrittore francese premio Nobel Romain Rolland (Rolland 1962). Tra i suoi rapporti vale almeno la pena di ricordare la sua amicizia profonda e duratura con la “divina” Eleonora Duse e quella con Maria Montessori di cui è convinta promotrice: nel 1913 ospita nel suo salotto la prima lezione del corso tenuto dalla grande pedagogista alla presenza degli ambasciatori degli Stati Uniti e della Gran Bretagna e dei ministri italiani della Pubblica istruzione e delle Colonie; nel 1914 le fa da interprete negli incontri con le delegate americane dell’International Council of Women.

Anche dalla corrispondenza, alla quale dedica molte ore ogni giorno, ricaviamo notizie sulle sue relazioni sociali con artisti, letterati, economisti e politici, tra cui la poetessa inglese Violet Fane, lo scrittore americano Hamlin Garland, i coniugi Sidney e Beatrice Webb. Le lettere ricevute dal teologo Paul Sabatier testimoniano la sua vicinanza al movimento modernista.

una moderna concezione dell’assistenza

Etta de Viti de Marco è una figura di primo piano dell’emancipazionismo femminile primonovecentesco. Appare tra le firmatarie della petizione per il diritto al voto presentata in Parlamento nel 1906 e tra le fondatrici del Consiglio nazionale delle donne italiane (CNDI). In una lettera, Anna Kuliscioff la descrive a Turati come «una signora intelligente, molto colta, attiva e un po’ socialistoide […] una delle femministe più serie e più moderne del femminismo romano» (Cardini 1985: 178). All’interno del CNDI, assume la presidenza della sezione Vita cittadina e si adopera per promuovere un moderno sistema di assistenza nella Capitale. I suoi interventi puntano al superamento delle forme tradizionali della beneficienza verso azioni dirette all’autonomia e all’empowerment. Diffonde questa visione anche nei circoli del Modernismo, impegnandosi a far dialogare le istanze dell’economia politica con quelle sociali, morali e spirituali del riformismo religioso.

Nel 1904, ispirandosi ai modelli più avanzati in Europa e negli Stati Uniti come la Charity organization society, crea l’Ufficio d’informazioni ed indicatore della beneficenza, con funzione di orientamento, coordinamento e consulenza, e fa redigere la Guida romana della beneficenza, assistenza, istruzione, previdenza, mutualità, che viene pubblicizzata nel bollettino del CNDI (1907, p. 291) come «un primo ma sicuro passo sulla via del coordinamento razionale delle mille opere di beneficenza che pullulano nella nostra città». La sua iniziativa riscuote interesse a livello internazionale: ne parlano il New York Times, l’Oakland Tribune e Le Figaro.

Nel marzo del 1906 è consigliera d’amministrazione della Società contro l’accattonaggio, e nel 1908 assume la direzione della Commissione assistenza e previdenza del CNDI. In questa veste, organizza e presiede una sessione nel primo Congresso del CNDI (Roma 23-30 aprile 1908) in cui si votano ordini del giorno che riguardano la mutualità, la partecipazione delle donne ai consigli d’amministrazione delle congregazioni di carità, il coordinamento degli istituti di beneficenza o l’urgenza di affrontare il problema della disoccupazione (Frattini 2008). Nella sua relazione di apertura («Assistenza e previdenza»), affronta il tema del raccordo tra iniziativa privata e azione dello Stato, argomentando la necessità di continuare a sostenere gli sforzi individuali, «sostenuti dal sentimento», affinché le funzioni dell’assistenza affidate allo Stato «non si fossilizzino nel formalismo di una burocrazia indifferente». Denuncia altresì la perversione del sistema assistenziale quando non è orientato all’interesse pubblico, cosicché «aiutando il povero [produce] l’effetto di conservare la povertà», e, analizzando l’emergenza della disoccupazione in rapporto alle trasformazioni del sistema economico e industriale, insiste sull’incremento delle scuole di arti e mestieri che favoriscano il reimpiego. Per gli anziani, rifiuta la soluzione del ricovero che comporta una «penosa limitazione della libertà», e raccomanda l’istituzione della previdenza che garantisce in vecchiaia l’indipendenza personale. Facendo proprio uno dei cavalli di battaglia del CNDI, sottolinea il valore politico e l’interesse generale dell’istituzione della Cassa di previdenza per la maternità, argomentando che «le esigenze industriali del momento non devono compromettere gl’interessi della sana costituzione fisica delle future generazioni».

la filantropia tra imprenditoria e formazione

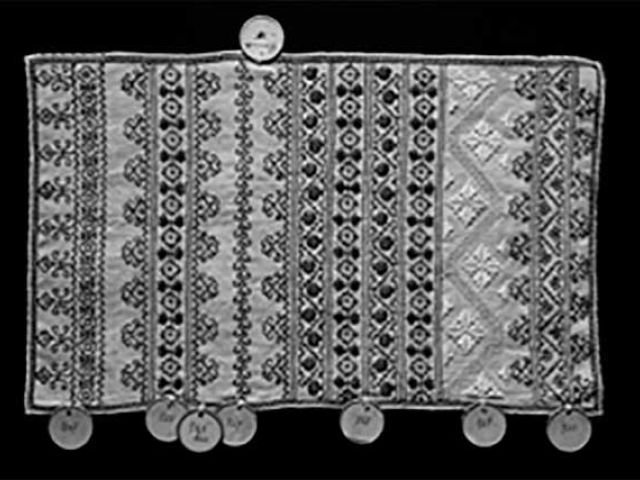

Nel 1903, Etta de Viti de Marco è nel Consiglio di amministrazione delle Industrie femminili italiane (IFI), società cooperativa nata dalla sezione Lavoro del CNDI sotto la presidenza di Cora Slocomb di Brazzà, in cui sono consorziati oltre quattrocento scuole, laboratori ed opifici tessili per lo più dediti al merletto. Etta è un’esperta collezionista di trine e dà il proprio contributo nella ricerca e nell’internazionalizzazione. Collabora attivamente nella succursale aperta da Carolina Amari a New York per le giovani emigrate italiane. Studia e rilancia sul piano commerciale le trine prodotte dal secolo XV a Pescocostanzo, in Abruzzo, e la sua «operosità animatrice» viene celebrata su Emporium, (Pantini 1905). Assieme alla cognata Carolina De Viti de Marco, crea nel palazzo nobiliare di Casamassella, proprietà della famiglia nei pressi di Otranto, una scuola dove si studiano e insegnano le tecniche del merletto secondo «i punti antichi». Il suo intervento spinge energicamente verso lo sviluppo industriale della produzione, che da attività domestica, tradizionale, tendenzialmente non remunerata o sottopagata, diventa esperimento artistico e di trasformazione sociale. Partecipando alle IFI, la scuola di Casamassella ottiene un lusinghiero successo: forma oltre 500 allieve all’anno, e i suoi manufatti, esibiti in tutta Europa, ottengono la medaglia d’oro alle Esposizioni universali di Milano (1906) e Bruxelles (1910).

A Palazzo Orsini, abitazione dei De Viti e sede legale della scuola, si riuniscono Elisa Ricci, Lina Bianconcini Cavazza, Maria Ponti Pasolini, Amelia Pinkerle Rosselli e altre esponenti dell’attivismo filantropico che Sibilla Aleramo considerava «le figure più notevoli della intellettualità femminile» (Aleramo 1978: 160).

Nel marzo del 1909 la pacifista inglese Emily Hobhouse, ispirata dai lavori di Casamassella esposti a Londra, affida alla figlia maggiore di Carolina, Lucia Starace, l’impresa di fondare una scuola di merletto a Koppies, nell’Orange Free State, nell’intento di replicare il modello delle IFI in Sudafrica. A seguito del successo della scuola di Casamassella, Carolina de Viti de Marco viene chiamata a dirigere, di concerto con Etta, la prima sezione femminile della Scuola d’arte applicata all’industria di Maglie. Il corso promuove professionalità e modernità, e vi si insegna disegno geometrico e ornamentale.

le battaglie dei liberali

Per quanto alcune testimonianze riportino un atteggiamento un po’ succube di Etta verso il marito (Chirilli 2011: 27), sul piano politico va riconosciuta la sua influenza: è certamente grazie a lei che Antonio de Viti de Marco assume in Parlamento una posizione favorevole al divorzio e al voto delle donne. Ed è grazie al contatto diretto con la cultura anglosassone che rafforza il suo orientamento politico democratico, ispirandosi ai liberali inglesi e, più tardi, alla visione di Wilson.

Etta vive attivamente il sodalizio politico con il marito, partecipando fin dal 1898 alla mobilitazione dei liberali italiani. Consapevole dell’importanza politica che assumono in questi anni gli organi di stampa, cerca di investire una parte dell’eredità paterna in giornali a supporto del gruppo liberale. Stabilisce rapporti epistolari con Prezzolini, Salvemini, Giretti, Ferrero, Zanotti Bianco, Einaudi e altri intellettuali impegnati a costituire un movimento liberista e liberoscambista, grazie anche ai suoi contatti con il Cobden Club. Un tema che le sta a cuore è quello delle condizioni degli emigrati italiani in America: dal 1902 al 1907 scrive sulla questione a Luigi Bodio mettendolo in contatto con l’Arcivescovo cattolico di New York e, per conto dell’ambasciatore degli Stati Uniti, con i componenti di una commissione americana per l’immigrazione in visita in Europa.

Condivide con il marito anche l’amore per il Sud d’Italia e partecipa alle battaglie per «il risorgimento ed il risanamento del Mezzogiorno» (Lettera a Salvemini del 9 novembre 1913). Le sue lettere dimostrano un’approfondita e dettagliata competenza sulle questioni relative alla situazione economica del meridione, sulla linea liberista del marito e contro l’alternativa statalista e industrialista di Francesco Saverio Nitti.

Il tema della guerra entra con fragore nella corrispondenza di Etta, che condivide le idee del gruppo di interventisti democratici raccolti intorno all’Unità, e ne sposa la posizione antinazionalista a favore dell’Intesa. Nel 1914 si mobilita per la Lega italo-britannica, e si prodiga per coinvolgere il maggior numero di persone in vista, compreso Guglielmo Marconi. In alcune lettere a Zanotti Bianco del 1915, loda con entusiasmo la gioventù ricca di volontà e di energia morale. Tra gli ufficiali nel 1916 c’è anche il figlio James, che viene insignito di una medaglia d’argento.

l’economia. Etta è autrice di pochi articoli ma importanti, che vengono pubblicati nel Giornale degli Economisti, rivista di grandissimo prestigio internazionale a lungo diretta dal marito, nella quale le firme femminili sono rarissime.

In «Rivalità internazionale in Cina» (1898), analizza l’atteggiamento delle grandi potenze nei confronti della Cina, il cui sviluppo economico è «di interesse mondiale». In una prospettiva non eurocentrica, abbatte i luoghi comuni sui cinesi ritenendoli non soltanto «suscettibili di incivilimento», ma anche capaci di far nascere una democrazia e aperti allo «sviluppo industriale moderno», mentre accusa la classe dirigente di immobilismo e di isolazionismo. Attraverso un’analisi originale, combatte l’orientamento autoritario e colonialista dei paesi occidentali per difendere la tesi secondo cui la politica del libero scambio è portatrice di democrazia, oltre che di progresso morale, economico e sociale.

In una serie di articoli riporta e commenta cronache politiche dai paesi anglosassoni diffondendo in Italia notizie e dati su questioni d’attualità, come nel breve articolo «La questione dei telefoni in Inghilterra» che contiene un resoconto commentato dell’inchiesta parlamentare inglese sul servizio telefonico.

Nel 1903-1904 compare in quattro puntate a firma D. il lungo articolo «Imperialismo, protezionismo e liberismo in Inghilterra», verosimimente una co-authorship dei due coniugi. L’articolo rende conto “in diretta” delle posizioni espresse da protezionisti e liberisti nel dibattito inglese e analizza i loro argomenti ed i loro più recenti metodi di lotta politica. In conclusione viene apprezzato il fatto che nel Parlamento inglese sia possibile distinguere le forze dei liberisti da quelle dei protezionisti, cosa che i De Viti de Marco hanno sempre (ma inutilmente) auspicato avvenisse anche nella politica italiana.

L’avvento del fascismo segna il ritiro dei coniugi dalla scena pubblica, anche se Etta continua a intrattenere rapporti epistolari con Gaetano Mosca, Luigi Einaudi, Umberto Zanotti Bianco, e a mantenere vivi i suoi interessi e le sue curiosità culturali. Alla situazione politica si aggiunge in questi anni una tragedia familiare con risvolti complessi: al primogenito James, dopo il ritorno dal fronte, viene diagnosticata una malattia mentale e dal 1931 viene ricoverato in una casa di cura. Dal giugno del 1937 la figlia minore, Lucia, comunica agli amici che la madre non sta bene. Etta muore a Roma il 28 agosto del 1939 e oggi riposa nella cappella della famiglia De Viti de Marco nel Salento.

OPERE

Pubblicazioni

- 1898. “Rivalità internazionali in Cina”. Giornale degli economisti, 9 (17), pp. 547-562

- 1898. “La questione dei telefoni in Inghilterra”. Giornale degli Economisti, 9 (17), pp. 351-361

- 1903. “Imperialismo, protezionismo e liberismo in Inghilterra”. Giornale degli economisti, 27, pp. 249 ss; pp. 470 ss; 28 (1904), pp. 48 ss; pp. 155 ss.

- 1908. “Assistenza e previdenza». Vita femminile italiana, III, 3, pp. 620-632

- 1915. “Giustizia militare o giustizia tedesca? Il caso Edith Cavell”. La Voce, edizione politica, 7 (13), pp. 673-677.

- “America e Civiltà”. Il Resto del Carlino, 6 settembre, 1915

Attività a carattere economico

- 1903-s.d. IFI: Industrie femminili Italiane. Roma.

- 1901-1912 c.a. Scuola di merletti Casamassella, Lecce. Direzione e promozione (Con Carolina de Viti de Marco).

- 1904-s.d. Ufficio d’informazioni ed indicatore della beneficenza. Roma.

Traduzioni

Manoscritti e altri documenti

BIBLIOGRAFIA

- AAVV. 1908. Le industrie femminili italiane. Milano, Pilade Rocco, pp. 235-236.

- Aleramo, Sibilla. 1978. “Appunti sulla psicologia femminile italiana”. In Conti, B. (a cura di), Sibilla Aleramo: la donna e il femminismo. Scritti 1897-1910, Roma, Editori Riuniti.

- Bollettino del CNDI. Vita Femminile Italiana, anno I fasc. 3, marzo 1907, p. 291.

- S.A. 1910. “Aid for Rome’s poor”, New York Times, 24 luglio.

- Cardini, Antonio. 1985. Antonio de Viti de Marco, la democrazia incompiuta, 1858-1943. Bari, Laterza.

- Chirilli, Emilia. 2011. “Ricordi”. In Mosca, Manuela (a cura di), Antonio de Viti de Marco. Una storia degna di memoria. Milano, Bruno Mondadori.

- Frattini, Claudia. 2008. Il primo congresso delle donne italiane, Roma, 1908. Opinione pubblica e femminismo. Roma, Biblink.

- Laurenzi, Elena. 2018. Fili della trasmissione. Il progetto delle donne De Viti De Marco-Starace nel Salento del Novecento. Lecce, Grifo.

- Laurenzi, Elena; Mosca, Manuela. 2019. “Etta De Viti de Marco (1864-1939). Un’attivista americana nell’Italia liberale”, Storia del Pensiero Politico, 2, pp. 1-21.

- Mosca, Manuela. 2021. “Harriet Lathrop Dunham alias Etta de Viti de Marco”. In Laurenzi, Elena; Mosca, Manuela, A Female Activist Elite in Italy (1890-1920). Its international network and legacy. London, Palgrave, pp. 31-57.

- Pantini, Romualdo. 1905. “Le industrie femminili italiane: i merletti di Pescocostanzo”. Emporium, XXI, 125, pp. 397-401.

- Rolland, Romain. 1962. Ces jours lointains. Lettres et autres écrits, Paris, Michel .

FONTI ARCHIVISTICHE

- Archivio “Carolina de Viti de Marco e Giulia Starace”, Fondazione le Costantine, Casamassella, Lecce

- Archivio Contemporaneo “Alessandro Bonsanti”, Gabinetto Viesseux, Firenze, Fondo Angelica Pasolini Dall’Onda

- Archivio dell’Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d’Italia (ANIMI), Roma, Fondo Archivistico “Umberto Zanotti Bianco”