Cora Slocomb emerge nel panorama culturale e politico tra fine ‘800 e ‘900 come una figura di genio e di grande iniziativa. Di origine statunitense, formata in una famiglia agiata di religione protestante e spirito ecumenico, Cora è ostile a ogni forma di fondamentalismo, discriminazione ingiustizia sociale. Avida lettrice, eccezionalmente dotata nell’arte del merletto, nella pittura e nella scrittura, sensibile agli ideali del femminismo, del pacifismo, dell’ambentalismo e della giustizia sociale, è altresì provvista di spirito pratico, di uno spiccato senso degli affari e di un naturale talento per il marketing, qualità che mette a frutto nelle sue iniziative a carattere filantropico volte a creare lavoro, autonomia e autoimprenditorialità tra le classi meno favorite, e in primis tra le donne.

CULTURA, IMPEGNO SOCIALE E IMPRESA.

Cora Ann Slocomb viene al mondo il 7 gennaio 1862 a New Orleans, Louisiana. La madre, Abigail Sarah Day, è una devota quacquera impegnata nella ricerca spirituale e nell'opera filantropica. Il padre, Cuthbert Harrison Slocomb, ricopre il ruolo di Capitano nella Washington Artillery e durante la Guerra Civile Americana comanda il Quinto Battaglione per la causa dei Confederati. Possiede una notevole fortuna nel settore finanziario e assicurativo, e si distingue per le sue iniziative benefiche. In seguito all’alluvione che devasta New Orleans nel 1873, contrae un virus letale che lo porta alla morte, lasciando la figlia orfana all'età di 11 anni.

Cora cresce in un ambiente agiato, colto e cosmopolita. A tredici anni viene mandata in Europa per studiare il tedesco e il francese. Qui frequenta l’Accademia di Monaco, dove apprende a dipingere sotto la guida del reputato artista Frank Duvenek, che l’aiuta a sviluppare il suo talento nell’acquarello, nel disegno e nella composizione di merletti. Nel 1887 conosce a Roma il conte friulano Detalmo Savorgnan di Brazzà, di undici anni più grande di lei. Si sposano a New York il 18 ottobre per poi stabilirsi in Italia, dove trascorrono gli inverni a Roma, nel Palazzo di famiglia e le estati nellʼantico castello di Brazzà, a Moruzzo, nell’Udinese.

I coniugi condividono ideali liberali, anticonformisti e progressisti che traducono in azioni volte a migliorare le condizioni della popolazione nelle terre friulane. Nel 1891 organizzano, nelle tenute di proprietà dei Brazzà, la prima Esposizione agricola locale di emulazione fra i contadini per le piccole industrie, nell’ambito della quale viene istituito un Premio sulla creatività. Cora Slocomb è animata da forti sentimenti empatici e di giustizia sociale ma, lontana dal paternalismo e dalla beneficenza calati dall’alto, intende piuttosto fornire strumenti di affrancamento e autonomia grazie al lavoro e alla progettualità. Richiamando il filologo e politico Ruggiero Bonghi, scrive in uno dei suoi articoli:

Le classi bisognose devono essere circondate dall'amore di coloro che sono prosperi; questi non dovrebbero attendere che venga chiesto aiuto, ma dovrebbero offrirlo liberamente, quasi imporlo; e questo aiuto non deve consistere nella mera elemosina, ma nella creazione di istituzioni. Le elemosine umiliano e l'amarezza del riceverle influisce sul carattere; un'istituzione, una volta creata, tuttavia, diventa proprietà di colui per cui è stata creata. (Slocomb 1900).

Guidata dalle sue convinzioni, Cora Slocomb indirizza e supporta diverse piccole attività locali che, sotto la sua guida, diventano imprese di successo. Nel mondo rurale apparentemente immobile, intravede potenzialità di sviluppo. Il suo primo progetto coinvolge una vedova con sei figli della famiglia Delser, che gestiscono un modesto forno. Dopo aver assaggiato i loro biscotti proteici fatti in casa, li convince a presentare il prodotto alla Prima Esposizione Agricola, dove la ricetta vince il primo premio. Con il suo sostegno finanziario e logistico, i Delser intraprendono la produzione industriale. La fabbrica, situata a Martignacco, è ancora attiva e, con il nome di Food Group Delser, esporta i suoi prodotti in tutto il mondo. Una seconda iniziativa è diretta all’Industria di giocattoli di Fagagna, di cui ancora una volta favorisce il passaggio alla produzione su scala industriale. Ispirandosi a esemplari visti in Germania e sconosciuti in Italia, disegna per l’impresa modelli di bambole vestite con costumi tradizionali friulani e animali realizzati in tessuto lenci, che fa venire direttamente dagli USA. In poco tempo la produzione e la fama di Fagagna crescono al punto che Udine viene scelta come sede per la prima mostra del giocattolo italiano, nel 1916.

IL BUSINESS DEL MERLETTO TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE.

Il fiuto di Cora Slocomb per il commercio le permette di cogliere le potenzialità offerte dal mercato delle trine in piena espansione. Nel corso dell’ottocento, sotto l’influsso dell’Arts and crafts, il merletto viene considerate un’arte che contiene e trasmette un ricchissimo patrimonio culturale. Il diffondersi della moda delle trine porta all’incremento esponenziale e alla riorganizzazione delle manifatture; la ricerca storica e il collezionismo entrarono decisamente nel settore anche grazie alla vetrina delle Esposizioni internazionali e dei relativi cataloghi, che consentono la valutazione dei pezzi.

Nel 1891, nei locali di una torre neogotica realizzata con mattoni delle vicine fornaci nella Villa Miramonte di Santa Margherita del Gruagno, Cora Slocomb crea la prima scuola cooperativa di merletto a fuselli con l’intenzione di sviluppare quest’antica arte tradizionale verso l’organizzazione industriale e farla diventare una fonte di reddito autonomo per le donne del popolo. In breve tempo da questa esperienza pilota nascono altre sei scuole che formano oltre 150 allieve. Le merlettaie sono pagate a cottimo e ricevono un incremento del compenso in proporzione alla domanda e al prezzo a cui viene venduto il loro prodotto. Cora Slocomb cura personalmente la parte tecnica e artistica. Grazie alle sue competenze, alla sua cultura raffinata e al suo spirito pratico, riesce a combinare elementi antichi e moderni nei suoi disegni, dando vita a opere originali molto apprezzate in tutta Europa e, specialmente, negli Stati Uniti. In un opuscolo fatto stampare in quattro lingue in occasione dell’Esposizione internazionale di Parigi, descrive così l’azione formativa svolta nelle scuole di Brazzà:

Le allieve non sono solo addestrate a cercare la massima perfezione nella produzione del merletto, ma anche […] alla riproduzione esatta dell'antico, utilizzando esclusivamente i materiali reperibili della migliore qualità. Vengono loro forniti disegni […] riprodotti da libri originali, stampe, immagini e documenti appartenenti a musei e collezioni private. […] Ognuna di loro è proprietaria assoluta di ciò che produce e può anche venderlo per conto proprio. In tal caso, deve addebitare una piccola percentuale sul guadagno e consegnarla alla cassa della scuola per contribuire a coprire le spese sostenute per l'elettricità, il riscaldamento e l'amministrazione da cui ha tratto profitto per imparare la sua arte. (Slocomb 1900).

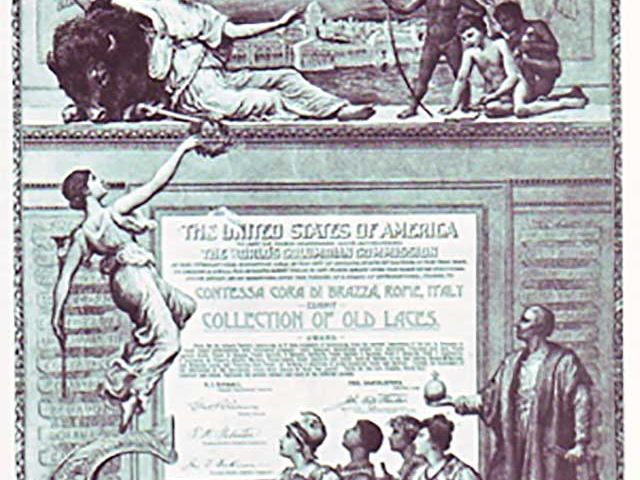

Grazie all’iniziativa delle scuole di Brazzà, la produzione dei merletti diviene un settore portante dellʼeconomia femminile friulana. Nel 1893, con l’obiettivo di espandere il mercato, Cora Slocomb prende parte alla World's Fair Columbian Exposition, la grande Esposizione universale che si tiene a Chicago (Illinois) per celebrare i quattrocento anni dall’arrivo di Colombo. Organizza una mostra di merletti italiani, la Italian Lace Exhibit, che occupa l'intero padiglione italiano del Women's Building e raccoglie pregiati merletti antichi appartenenti alla collezione della regina Margherita, assieme a esemplari di recente produzione provenienti da laboratori sparsi in ogni provincia d’Italia. L'iniziativa è sostenuta da un comitato di esperte collezioniste e produttrici promosso dalla stessa Cora Slocomb. Ne fa parte – tra le altre – la Contessa Adriana Zon Marcello, la cui produzione di trine a Burano è già nota e apprezzata internazionalmente. L'obiettivo di questo consorzio è quello di promuovere il lavoro delle donne italiane come «un’eccellenza riconosciuta, adatto ad essere utilizzato a beneficio dell'immagine nazionale in un contesto internazionale» (Soldi 2017). Cora Slocomb accompagna la mostra con la pubblicazione di un volume, A Guide to Old and New Lace in Italy, Exhibited at Chicago in 1893 by Countess di Brazzà, (Slocomb 1893), e viene insignita della Medaglia di Merito assegnata dalla World Columbian Commission per la sua collezione. Il campionario esposto fa parte attualmente della collezione del Philadelphia Museum of Art. Al riconoscimento sul piano artistico si aggiunge il successo sul piano commerciale grazie all’opera di sensibilizzazione e di lobbing intrapresa da Cora Slocomb. Davanti al Congress of Women che si tiene nella cornice dell’Esposizione di Chicago, pronuncia un appassionato discorso intitolato «The Italian Woman in the Country» che può essere letto come una vera e propria azione di marketing a favore delle merlettaie friulane. Successivamente, scrive un opuscolo di dieci pagine, «The Human and urgent side of the Tariff Question», che invia a ogni membro del Congresso degli Stati Uniti per chiedere una riduzione del dazio di importazione sul merletto e altri manufatti artigianali italiani, con l’argomento che questo provvedimento avrebbe contribuito a diminuire l’afflusso di immigrati. A seguito di quest’ opera di persuasione, il dazio viene effettivamente ridotto dal sessanta al quindici per cento. Cora Slocomb se ne beneficia e lancia un florido mercato d’esportazione in America, aprendo punti di vendita a Baltimore, New Orleans, New York, St.Louis e Washington. Le scuole di Brazzà ottengono successivamente numerosi riconoscimenti nelle esposizioni internazionali: due medaglie d’oro e due d’argento all’Esposizione di Parigi del 1900, e altre medaglie d’oro a Udine (1903), Londra (1904), Liegi (1905), Milano (1906), Copenhagen e Vicenza (1908).

LE INDUSTRIE FEMMINILI ITALIANE.

Negli anni successivi all’Esposizione di Chicago, Cora Slocomb si attiva, assieme a una rete di attiviste emancipazioniste che fanno capo al Consiglio nazionale delle donne italiane, con il fine di creare uno strumento solido di organizzazione industriale per i numerosi laboratori e scuole di merletto che, sull’esempio delle scuole di Brazzà, stavano sorgendo in tutta Italia per iniziativa di esperte collezioniste come Maria Ponti Pasolini, Antonia Ponti Suardi, Harriet Lathrop Dunham, Alice Hallgarten Franchetti, Lina Bianconcini Cavazza.

Nel maggio 1903 vengono fondate, a Roma, le Industrie Femminili Italiane, una società cooperativa di cui Cora Slocomb assume la presidenza. L’obietivo dell’iniziativa è contrastare lo sfruttamento del lavoro domestico da parte della grande industria tessile, garantendo alle donne un compenso equo per il loro lavoro e rendendole, ove possibile, imprenditrici. Le operaie coinvolte nelle IFI partecipano degli utili per il 65 per cento e, rilasciando alla cooperativa le prime dieci lire di guadagno, ne diventano azioniste a pieno titolo. La società riunisce circa quattrocento scuole e laboratori diffusi su tutta la Penisola e ha una sede espositiva permanente a Roma. Dai centri delocalizzati partono i manufatti che, dopo aver fatto scalo presso i magazzini della sede principale a Roma, sono esportati in tutto il mondo, soprattutto in America.

Le promotrici dell’impresa (le “patronesse”) soprintendono agli aspetti artistici, organizzativi e promozionali. Organizzate in comitati regionali, si impegnano a monitorare le industrie locali esistenti e a crearne di nuove, esplorano antiche tecniche e disegni e affinavano il gusto delle artigiane adattando il loro lavoro agli standard e alle esigenze moderne, così da produrre artefatti che coniughino tradizione ed innovazione.

Questa azione combinata di politica, cultura e imprenditoria porta la chiara impronta di Cora Slocomb che già nel 1902, in un volume dedicato alla mostra sulle Opere e attività femminili che si tiene a Roma e che precede la fondazione delle IFI, scrive:

Le piccole industrie femminili in Italia hanno bisogno di essere studiate e quasi rivelate a se stesse; esse sono ancora un’incognita per la nostra economia industriale. […] Presso di noi, le piccole industrie femminili mancano di una qualsiasi organizzazione commerciale, ovvero, quando ne hanno una – come accade per i merletti – sono sfruttate in generale da incettatori di consueto avidi e ignoranti. […] L’arte industriale raggiunge il suo scopo quando è pratica; se non è pratica riesce un esercizo puerile. […] Spetta a noi, guidate anche da sentimento patriottico, rintracciare le tradizioni dei lavori muliebri italiani e studiare il modo di adattare il carattere tradizionale di questi lavori alle esigenze moderne. La moda siamo noi! (Slocomb 1902: 216-218)

Le IFI si diffondono rapidamente su tutto il territorio della penisola e registrano, nei primi anni, un notevole successo anche sul piano finanziario. Funzionano come un potente strumento di organizzazione della produzione e di commercializzazione, e fanno da volano per la diffusione dei cataloghi e dei prodotti favorendo la partecipazione dei laboratori alle fiere e alle esposizioni internazionali. Un momento apicale nella storia delle IFI è l’Esposizione universale di Milano del 1906, dove la cooperativa organizza un intero padiglione arredato con i manufetti dei diversi laboratori. Il padiglione viene interamente distrutto da un pauroso incendio, ma se ne salva il catalogo (AAVV 1908), corredato della storia, le origini delle tecniche di lavorazione, nonché i luoghi di provenienza dei rispettivi manufatti esposti, che porta l’impronta della cultura e del talento commerciale di Cora Slocomb. Ma quello stesso anno, durante il viaggio di rientro dalla Calabria dove si era attivata per aiutare la popolazione colpita dal violento terremoto, Cora si ammala gravemente, colpita dal morbo di Paget. Viene ricoverata in una casa di cura dove trascorre il resto della vita e dove muore, nell’agosto del 1944. Tra i suoi progetti nel cassetto resta una Scuola internazionale di arte, musica, lingue, agricoltura, economia domestica e lavori femminili, che avrebbe voluto aprire a Santa Margherita del Gruagno.

L'IMPEGNO PER LA PACE E LA NON VIOLENZA.

Il nome di Cora Slocomb è ricordato anche per l’impegno umanitario e in favore dei diritti civili. Memorabile è la sua azione per salvare la vita di una giovane migrante italiana, Maria Barbella, condannata alla sedia elettrica negli USA con l’accusa di aver assassinato l’uomo che abusava di lei. Il processo viene riaperto e l’imputata assolta grazie alla campagna lanciata da Slocomb per mobilitare l’attenzione dei cittadini, della stampa e delle istituzioni giuridiche, chiedendo la revisione delle accuse, ma anche l’abolizione della pena di morte.

Le stanno a cuore le questioni legate alla pace e all’ambiente. Nel romanzo An American Idyll, (1896), narra le esperienze di un entomologo e botanico nel Nuovo Messico durante il suo prolungato soggiorno presso una tribù indigena. Il fulcro del racconto è l'interazione tra culture diverse, che coinvolge tematiche legate alla razza, alla cultura e al genere. Come attivista per la pace, aderisce attivamente al movimento per il disarmo The Union of Universal Peace fondato dallo svizzero Elie Decommun e svolge un’intensa azione di sensibilizzazione e lobbing in qualità di Presidente del Committee on Peace and Arbitration dell’American National Council of Women. In questo ambiente stringe relazioni di amicizia e collaborazione con l’ attivista per i diritti umani Susan B. Anthony e con la pacifista austriaca Bertha von Suttner, che la chiama affettuosamente la sua friedensschwester: “sorella nella pace”.

OPERE

Pubblicazioni

- 1983. A Guide to Old and New Lace in Italy: Exhibited at Chicago in 1893. Chicago, W.B. Conkey Company.

- 1894. “The Italian Woman”. In Mary Kavanaigh Oldham Eagle (ed), The Congress of Women, Held in the Woman's Building World's Columbian Exposition, Chicago, U.S.A. 1893. Chicago, Monarch Book Company, pp. 697-703.

- 1896. A Literary Farce. Boston, The Arena Publishing Company.

- 1897. The Human and Urgent Side of the Tariff Question. New York, Andrew H. Kellogg.

- 1897. Ampharita: An American Idyll (2nd ed.). New York, Peace Bureau,

- 1900. Notes on the Origin and Progress of the Cooperative Lace Schools of Brazza. S. Daniele (Udine), Pellarini.

- 1902. “Le industrie casalinghe”. In Rosi Amadori (a cura di), Operosità femminile italiana. Roma, Federazione Italiana delle Opere Femminili, pp. 216-225.

- 1906. “Introduzione”, in Ricordo dell’esposizione di Milano: 1906. Milano, Rocca.

- 1906. Relief For Calabria Through Local Co-operative Production: Report And Project For Co-operative Work-rooms And Industrial Schools For The Necessitous Women And Children. Milano, Segretario di propaganda pel lavoro in Calabria.

Attività a carattere economico

- 1891. Esposizione agricola locale di emulazione fra i contadini. Castello di Brazzà, Udine.

- 1891-sd.. Scuole di merletti di Brazzà.

- 1893. Italian Lace Exhibit. World's Fair Columbian Exposition, Chicago (Illinois).

- 1903-1906. I.F.I. Industrie femminili Italiane. Roma.

Traduzioni

Manoscritti e altri documenti

BIBLIOGRAFIA

- AAVV. 1906. Le industrie femminili italiane. Milano, Pilade Rocco.

- Fiorentin, A.G. 2005. “L’Art Nouveau di un’americana in Friuli. Cora Slocomb di Brazzà”. La Panarie. Rivista friulana di arte e cultura, 38, pp. 81-90.

- Pirzio-Biroli, Detalmo. 2004. Finestre e Finestrelle su Brazzà e altrove. Perugia, Campanotto Editore.

- Polese, Bruno. 2007. “Dalla Scuola merletti in punto ad aria alla Scuola dei merletti di Burano: note e riflessioni in margine all’opera di Cora Slocomb Savorgnan di Brazzà”. A|D, 23, pp. 221-223.

- Porpora, Geneviève. 2010. Lʼagenda di Cora 2011, cultura, impresa e origini della creatività femminile in Italia. Perugia, Cora Edizioni.

- Pucci, Idanna. 2002. La signora Sing Sing. Firenze, Giunti.

- Pucci, Idanna. 2016. “Visione profetica e poetica dei diritti umani”, Martignà: 93. Congrès, Martignà, ai 2 di Otubar dal 2016.

- Pucci, Idanna. 2020. The Lady of Sing Sing: An American Countess, an Italian Immigrant, and Their Epic Battle for Justice in New York's Gilded Age. New York, S&S/Simon Element.

- Pucci, Idanna. 2021. “Cora Slocomb Savorgnan di Brazzà. An Artisan Of Peace And Social Justice”. In Laurenzi Elena; Mosca, Manuela (eds), A Female Activist Elite in Italy (1890-1920). Its international network and legacy. London, Palgrave, 2021, pp. 93-129.

- S.A. 1983. I merletti cosmopoliti di Brazzà e Fagagna: catalogo dei merletti delle scuole di Brazzà e Fagagna, 1891-1970. Stampa.

- Sestito, Maria. 2008. “Cora Slocomb: cose utili e arti gentili”. In Vitale, Luigi (a cura di), Friuli Venezia Giulia: artisti & artigiani nella terra dell’oro. Pavarolo: Coffee Table Books, pp. 73-79.

- Soldi, Manuela. 2017. “Before Italian Fashion: Textile Craftsmanship in Italy (1861–1911)”. In Motta, Giovanna; Biagini, Antonello (eds), Fashion Through History: Costumes, Symbols, Communication, vol. II, New Castleupon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, pp. 21–30.

- Stringher, S. 1892. “Scuola di merletti in Friuli”. Bollettino della Associazione Agraria Friulana, 16-17-18, pp. 271-276.

FONTI ARCHIVISTICHE

SITOGRAFIA

- di Brazzà, Fabiana. s.d. “Slocomb di Brazzà Cora”, Dizionario biografico dei Friulani. Consulta: 18/05/2024.

- Pirzio-Biroli, Corrado. n.d. La mia bisnonna Cora Slocomb (1862-1944). www.castellodibrazza.com. Consulta: 18/05/2024.